8月21日に静岡県庁の別館5階で行われた『静岡県危機管理センター一般公開』に行ってきました。

いざ、地震が起きたとき、個人で備えたもので救助や生活などをしていくのには限界があります。

静岡県自体で、災害が起きたときのためにどんなことをしているのか実際に見てきました。

HOME > 体験レポート >静岡県危機管理センター一般公開 静岡県危機管理センター一般公開 |

|

『静岡県危機管理センター一般公開』に行ってきました

1.県庁です。

静岡県危機管理センターとは

静岡県危機管理センターは県庁別館の5階にあります。

この別館は予想される東海大地震に耐えられるように設計され、無停電電源装置等の設備があるので停電も起きないようになっています。

また、災害時、危機管理センターがそのまま対策本部になるそうです。

センター内は西フロアと東フロアに分かれていて、それぞれが役割ごとにエリアわけされています。

まず、西フロア全体が情報収集、分析エリアになっています。

ここでは、各市町村や気象台、ライフライン等で情報を共有。

被害状況を迅速かつ正確に集め、県全体の被害状況をまとめ、分析します。

このエリアには58インチテレビが4台、50インチテレビが2台、20インチテレビが5台設置されており、各テレビ局の放送や衛星通信用移動中継車、ヘリコプター等から送られてきた映像等でも被害状況が確認できるようになっています。

2.原子力、気象台、防災関係機関、各市町村から様々な情報が集まります。

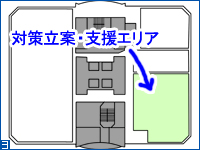

東フロア〜対策立案、支援エリア〜

東フロアは3つのエリアに分かれています。

まずは対策立案、支援エリア。

ここでは、情報収集・分析エリアからまとめられた情報を元、どこにどのくらいの広域応援部隊(自衛隊等)を配置するのか等を検討します。

救助の要請などもするそうです。

3.自衛隊の職員も常駐します。

東フロア〜整理・調整エリア〜

次に整理・調整エリアです。

災害応急対策の状況を取りまとめて整理します。

また、災害応急対策に関係する部局の職員も常駐し、情報の共有や部局の枠を超えた事案の調整をします。

4.ここで災害応急対策をまとめ、整理します。

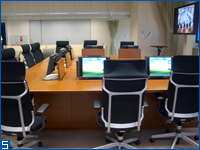

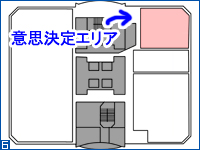

東フロア〜意思決定エリア〜

最後に、意思決定エリアです。

東フロアには103インチの大型テレビ1台、65インチテレビが4台、20インチテレビが5台設置されています。

意思決定エリアにはそのうち、103インチの大型テレビ1台、65インチテレビ2台、20インチテレビ5台があります。

ここは本部長(静岡県知事)、副部長、防災局長などが集まり、対策会議をする場所です。

大型モニターを正面にコの字型にいすが配置され、会議用のテーブルには一人1台ずつ小形モニターが内蔵されています。

正面の大型モニターは、中央に103インチテレビ、その両脇に65インチテレビが1台ずつあり、脇にあるAV卓で各テレビに何の映像を映すのか操作します。

操作はタッチパネル式で子供たちにもわかりやすくできており、災害時、ボランティアの人たちにも操作がしやすいようにと考えられています。

東フロアには103インチの大型テレビ1台、65インチテレビが4台、20インチテレビが5台設置されています。

意思決定エリアにはそのうち、103インチの大型テレビ1台、65インチテレビ2台、20インチテレビ5台があります。

ここは本部長(静岡県知事)、副部長、防災局長などが集まり、対策会議をする場所です。

大型モニターを正面にコの字型にいすが配置され、会議用のテーブルには一人1台ずつ小形モニターが内蔵されています。

正面の大型モニターは、中央に103インチテレビ、その両脇に65インチテレビが1台ずつあり、脇にあるAV卓で各テレビに何の映像を映すのか操作します。

操作はタッチパネル式で子供たちにもわかりやすくできており、災害時、ボランティアの人たちにも操作がしやすいようにと考えられています。

5.コの字型に並びます。

6.ここで必要な対策が決定されます。

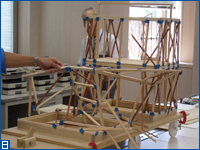

「木造倒壊ぶるる」

静岡県危機管理センター一般公開では、西フロアを見学した後、「木造倒壊ぶるる」の実演を見ました。

筋交いがバランスよくされた家と、バランスの悪い家では、地震が起きたとき揺れ方がどう違うのかを見比べられます。

今回は途中でバランスよく配置されたほうの筋交いが外れてしまい、そのまま崩れ落ちてしまいました。

しかし、途中まではバランスが悪いほうが激しく揺れています。

また、筋交いが外れてしまってからの家の崩れ方を見ると、しっかり耐震補強されていなかったり、バランスが悪かったりすると簡単に倒壊してしまうことがわかりました。

7.倒れる前の模型は同じように見えます。

8.バラバラに崩れてしまいました。

地震体験車

その後、地震体験車に乗り想定される東海地震の揺れを体験しました。

東海地震は、1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震、阪神・淡路大震災より規模が大きくなるといわれています。

揺れも1分以上続くといわれているそうです。

実際地震体験車に乗り、揺れを体験してみましたが、震度4強〜震度5以上になると机につかまっているのが精一杯で、歩いたりする余裕はまったくありません。

歩く余裕のない中、倒れてくる家具や割れたガラスを避けることはとても難しく、普段から家具の転倒対策やガラスの飛散防止策をする必要があると感じました。

また、揺れが始まってすぐに机の下などに入れるよう、普段から訓練が必要だと思いました。

9.地震体験車。

10.ポールや、机につかまっています。

衛星通信用移動中継車

それと同時に、衛星通信用移動中継車の見学もしました。

この中継車は被災地から高画質なデジタル映像を送信することができます。

ビデオカメラで撮影した映像を、衛星通信用移動中継車から通信衛星(スーパーバードB2)へ。

そこから県庁、県出先、各市町村、消防本部、国などへ同時に送信します。

情報の共有化に役立ち、迅速な災害復旧が可能になります。

11.衛星通信移動中継車。

12.衛星通信移動中継車の中。

最後に

最後に、東フロアを見学し、阪神・淡路大震災の映像を見ました。

地震が起きてから情報がうまく伝わらず、自衛隊の派遣や、他県への応援の要請、国への連絡などが遅れてしまったこと。

ライフラインが断たれ、放水ができず、変わりに使える水があるはずの消火水槽も地震で壊れ、火災に対して長時間何もできなかったこと。

阪神・淡路大震災では色々な問題が置き、それを教訓にして今色々な対策がとられているんだと感じました。

13.大画面でとても見やすかったです。